【骨盤底障害の分類と症状|筋緊張型·筋弛緩型·粘膜障害】

骨盤底は、膀胱や子宮などを支える“筋肉のハンモック”です。障害は大きく三つに分かれ、対策もそれぞれ異なります。

筋緊張型は筋肉が固まり、こりや痛みが出るタイプです。尿意切迫感や会陰部の痛み、性交痛が起こりやすくなります。

筋弛緩型は筋力低下で、支える力が弱まるタイプです。せきや笑いで尿漏れ、臓器下垂感、姿勢不良が目立ちます。

粘膜障害型は膣や尿道の粘膜が弱るタイプを指します。乾燥やしみる痛み、頻尿、反復する違和感が特徴です。

筋緊張型には“ほぐす·緩める”治療が基本となります。深呼吸やストレッチ、手技療法で過緊張を整えます。

筋弛緩型には“鍛える·支える”訓練が柱となります。正しい締め方を覚え、日常動作で使える筋へ育てます。

粘膜障害型には“守る·潤す”ケアが効果的です。保湿剤やGSMケア※、炎症を抑える治療を行います。

※GSM=更年期等に伴う泌尿生殖器症候群のケアです。

【女性理学療法士·女性看護師による診察の流れ】

当院は女性理学療法士と女性看護師が丁寧に対応します。安心してご相談いただけるプライバシー環境です。

まず症状·生活背景を詳しく伺い、困り事を整理します。問診票は専門用語を避け、分かりやすく作られています。

次に姿勢、呼吸、骨盤底筋の使い方をやさしく確認します。必要に応じ、腹圧のかけ方や体幹との連動も評価します。

超音波で筋の動きを一緒に見て学ぶ方法もあります。痛みを伴う検査は避け、同意の上で最小限に行います。

医師が尿検査、残尿測定、必要な画像検査を追加します。骨盤底以外の病気が隠れていないかも確認します。

評価結果をわかりやすい言葉で共有し、目標を決めます。「階段で漏れない」など、日常に沿う目標を設定します。

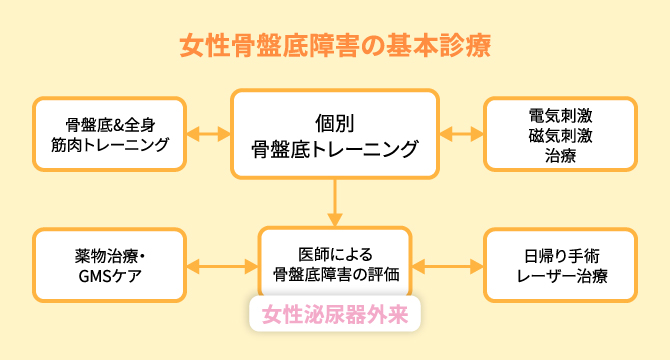

【治療方針の選び方|骨盤底リハビリ·刺激療法·薬や手術】

治療の土台は個別の骨盤底トレーニングです。正しい締め方を学び、呼吸と姿勢で再現性を高めます。

筋緊張型では、まず緩める練習から始めるのが鉄則です。力を抜く感覚を作り、痛みの悪循環を断ち切ります。

筋弛緩型では、段階的に負荷を上げて筋を育てます。持久力と瞬発力を分け、生活動作で使える力にします。

粘膜障害型では、保湿やホルモン外用等のGSMケアを併用。医師と相談し、体質や持病に合わせて安全に行います。

必要に応じて電気·磁気刺激などの補助療法を行います。筋の感覚入力を助け、トレーニングの習得を後押しします。

薬物治療は痛みや頻尿のコントロールに有用です。過活動膀胱薬や鎮痛補助薬を、状態に合わせて選びます。

器質的な問題が強い場合は日帰り手術を検討します。下垂の矯正や粘膜治療、レーザー療法等が選択肢です。

再発予防には生活習慣の見直しが欠かせません。便秘対策、体重管理、正しい腹圧の使い方を続けます。

通院間隔は状態により調整し、無理なく継続します。目標達成後も“維持のコツ”を確認して卒業を目指します。

受診の目安

尿漏れ、強い尿意、骨盤の痛みや下垂感が続く方は受診を。

出産後や更年期、スポーツ再開時の不調もご相談ください。

当院の特徴

女性理学療法士と女性看護師が評価と指導を担当します。

医師が全体像を診て、最適な治療計画を責任監修します。

【骨盤痛·膀胱痛症候群とは?】

下腹部の痛みや違和感に長期間悩まされている女性は少なくありません。 特に膀胱のあたりに感じる痛みや、骨盤全体の不快感は日常生活に大きな影響を与えます。

これらの症状は「膀胱痛症候群」や「骨盤痛症候群」と呼ばれる病気の可能性があります。 聞き慣れない病名かもしれませんが、実は多くの女性が経験している症状なのです。

原因がはっきりしないため、適切な診断や治療を受けられずに一人で悩んでいる方も多いでしょう。 しかし、正しい知識を持つことで、症状の改善や適切な治療につながる可能性があります。

この記事では、泌尿器科専門医の視点から、女性の骨盤痛症候群と膀胱痛症候群について詳しく解説します。 症状の特徴から診断方法、そして日常生活でできる対処法まで、わかりやすくお伝えしていきます。

膀胱痛症候群·骨盤痛症候群の症状と特徴を知ろう

膀胱痛症候群は、膀胱に炎症や感染がないにもかかわらず、膀胱周辺に痛みを感じる病気です。 以前は「間質性膀胱炎」とも呼ばれていましたが、現在はより幅広い症状を含む概念として理解されています。

主な症状として、下腹部の痛みや圧迫感、膀胱が充満したときの不快感などがあります。 排尿後に一時的に症状が軽くなることも、この病気の特徴的な点です。

頻尿(ひんにょう)、つまりトイレに行く回数が増えることも多く見られます。 日中に8回以上、夜間に2回以上トイレに行く場合は、頻尿の可能性があります。

急にトイレに行きたくなる「尿意切迫感」も、多くの患者さんが経験する症状です。 我慢できないほどの強い尿意が突然襲ってくることで、外出を控えるようになる方もいます。

一方、骨盤痛症候群は、骨盤内の複数の臓器に関連した慢性的な痛みを指します。 膀胱だけでなく、子宮や腸、筋肉なども含めた骨盤全体の問題として捉えられます。

痛みの感じ方は人によって異なり、鈍い痛みから鋭い痛みまで様々です。 月経周期と関連して症状が変化することもあり、生理前後に悪化する場合もあります。

性交時の痛みや不快感も、骨盤痛症候群の重要な症状の一つです。 これにより、パートナーとの関係に悩みを抱える方も少なくありません。

座っているときや立っているときなど、特定の姿勢で痛みが強くなることもあります。 長時間同じ姿勢を続けることが困難になり、仕事や日常生活に支障をきたすこともあります。

これらの症状は、ストレスや疲労によって悪化することが知られています。 精神的な緊張が筋肉の緊張を引き起こし、痛みを増強させる悪循環に陥ることもあります。

症状の程度は日によって変動することが多く、良い日と悪い日の差が激しいのも特徴です。 このため、周囲の理解を得にくく、精神的な負担も大きくなりがちです。

診断が難しい理由の一つは、検査で明らかな異常が見つからないことが多いためです。 尿検査や画像検査で異常がなくても、症状は確実に存在するという状況に困惑する方も多いでしょう。

原因と診断方法|なぜ痛みが起こるのか

膀胱痛症候群や骨盤痛症候群の正確な原因は、まだ完全には解明されていません。 しかし、いくつかの要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。

膀胱の内側を覆う粘膜のバリア機能が低下することが、一つの原因として挙げられます。 このバリアが弱くなると、尿中の刺激物質が膀胱壁に浸透しやすくなり、痛みを引き起こします。

神経系の過敏性も重要な要因です。 痛みを感じる神経が過敏になり、通常では痛みを感じない刺激でも強い痛みとして感じてしまいます。

骨盤底筋群(こつばんていきんぐん)の機能異常も関与していると考えられています。 骨盤底筋群とは、骨盤の底にある筋肉の集まりで、膀胱や子宮を支える重要な役割を持っています。

これらの筋肉が過度に緊張したり、逆に弱くなったりすることで、痛みが生じることがあります。 筋肉の緊張は血流を悪化させ、さらなる痛みの原因となる可能性があります。

自己免疫の異常、つまり体の免疫システムが自分の組織を攻撃してしまうことも考えられています。 アレルギー体質の方や、他の自己免疫疾患を持つ方に多く見られることから、この関連が示唆されています。

過去の尿路感染症や外傷が引き金となることもあります。 感染が治った後も、神経や組織の過敏性が残ってしまうケースがあるのです。

診断は主に症状の詳しい問診と、他の病気を除外することで行われます。 まず、尿検査で細菌感染がないか確認し、膀胱炎との鑑別を行います。

膀胱鏡検査という、細いカメラを使って膀胱内部を観察する検査を行うこともあります。 この検査で、膀胱壁の状態や潰瘍の有無などを確認できます。

骨盤内診察では、圧痛点(押すと痛む場所)の確認や筋肉の緊張度を評価します。 内診に抵抗がある方もいるかもしれませんが、正確な診断のために重要な検査です。

排尿日誌をつけることも診断に役立ちます。 トイレの回数や量、痛みの程度などを記録することで、症状のパターンが明らかになります。

場合によっては、MRIやCTなどの画像検査を行うこともあります。 これらの検査で、他の骨盤内臓器の異常がないか確認します。

診断基準として、3ヶ月以上症状が続いていることが一つの目安となります。 急性の膀胱炎との区別をするために、慢性的な経過を確認することが重要です。

心理的な要因の評価も欠かせません。 ストレスや不安、うつ症状なども症状に影響するため、総合的な評価が必要となります。

治療法と日常生活での改善方法|痛みと上手に付き合うために

治療は症状の程度や個人差に応じて、段階的に行われます。 まず試みられるのは、生活習慣の改善と保存的治療です。

食事療法は重要な治療の一つです。 刺激物となりやすい食品を避けることで、症状が改善することがあります。

避けるべき食品として、コーヒーやお茶などのカフェイン飲料があります。 アルコール、柑橘類、トマト、辛い食べ物なども症状を悪化させる可能性があります。

人工甘味料や炭酸飲料も、膀胱を刺激することがあるため注意が必要です。 ただし、反応する食品は個人差があるため、食事日記をつけて自分の体質を知ることが大切です。

水分摂取も重要なポイントです。 脱水は尿を濃くして刺激を強めるため、適度な水分補給を心がけましょう。

ストレス管理も症状改善に欠かせません。 リラクゼーション法や深呼吸、ヨガなどが効果的とされています。

骨盤底筋トレーニングも有効な治療法の一つです。 ただし、筋肉が過度に緊張している場合は、むしろリラックスさせる訓練が必要になります。

理学療法士による専門的な指導を受けることで、適切なトレーニング方法を学べます。 筋肉の状態を評価した上で、個別のプログラムを作成してもらえます。

薬物療法では、痛み止めや抗うつ薬、抗ヒスタミン薬などが使用されます。 三環系抗うつ薬は、痛みの信号を和らげる効果があることが知られています。

膀胱内に薬液を注入する膀胱内注入療法も選択肢の一つです。ジメチルスルホキシド(DMSO)を定期的に膀胱内に注入することで、膀胱粘膜の炎症を抑え、疼痛や頻尿などの症状改善を図ります。DMSOには抗炎症作用、鎮痛作用、さらに膀胱平滑筋をゆるめる作用があり、膀胱痛症候群や間質性膀胱炎の治療に用いられています。

電気刺激療法や鍼治療なども、一部の患者さんに効果があることが報告されています。 これらの治療は、神経の過敏性を和らげる効果が期待されます。

重症例では、膀胱水圧拡張術という処置を行うこともあります。 全身麻酔下で膀胱を水で拡張させることで、症状の改善を図る治療法です。

日常生活では、排尿習慣の見直しも大切です。 我慢しすぎず、かといって頻繁すぎない適度な排尿間隔を保つようにしましょう。

温かいお風呂に浸かることで、骨盤周囲の筋肉がリラックスし、痛みが和らぐことがあります。 ただし、熱すぎるお湯は逆に刺激となることがあるので注意が必要です。

適度な運動も症状改善に役立ちます。 ウォーキングや水泳など、骨盤に負担をかけない運動から始めてみましょう。

睡眠の質を改善することも重要です。 良質な睡眠は痛みの感じ方を和らげ、全体的な体調改善につながります。

サポートグループへの参加も検討してみてください。 同じ症状を持つ方々と情報交換することで、精神的な支えとなることがあります。

パートナーや家族の理解と協力も治療には欠かせません。 症状について正直に話し、サポートを求めることが大切です。

治療には時間がかかることが多く、すぐに効果が現れないこともあります。 焦らずに、医師と相談しながら自分に合った治療法を見つけていくことが重要です。

症状日記をつけることで、何が症状を改善し、何が悪化させるかを把握できます。 これは医師との相談にも役立ち、より効果的な治療計画を立てることができます。

膀胱痛症候群や骨盤痛症候群は、目に見えない痛みとの闘いです。 周囲の理解を得にくく、精神的にも辛い思いをされている方が多いでしょう。

しかし、適切な診断と治療により、症状は改善する可能性があります。 一人で悩まず、専門医に相談することが改善への第一歩となります。

生活の質を取り戻すために、できることから少しずつ始めてみてください。 あなたの痛みは決して「気のせい」ではありません。

適切な治療とサポートを受けることで、より良い日常を送ることができるはずです。 希望を持って、治療に取り組んでいただければと思います。

【筋筋膜性骨盤痛症候群とは?|原因不明の下腹部痛・腰痛の正体】

下腹部や腰の痛み、会陰部(えいんぶ:肛門と性器の間)の不快感が長期間続いていませんか?座っているとお尻や太ももが痛い、立ち上がる時に骨盤周りに違和感があるなど、原因のはっきりしない痛みに悩まされている方も多いでしょう。

これらの症状の背景には「筋筋膜性骨盤痛症候群(MPPS:Myofascial Pelvic Pain Syndrome)」という病気が隠れているかもしれません。

この病気は、骨盤周りの筋肉や筋膜(きんまく:筋肉を包む膜)の異常により生じる慢性的な痛みの症候群です。男女を問わず発症し、特に20代から50代の働き盛りの方に多く見られます。

今回は泌尿器科専門医として、この理解しにくい病気について、皆さんにわかりやすく説明いたします。症状の特徴から最新の治療法まで、詳しくお伝えしていきます。

【筋筋膜性骨盤痛症候群の症状と特徴|なぜ痛みが起こるのか?】

筋筋膜性骨盤痛症候群とは何か

筋筋膜性骨盤痛症候群(MPPS)は、骨盤底筋群(こつばんていきんぐん:骨盤の底にある筋肉の集まり)や骨盤周辺の筋肉・筋膜に生じる機能異常により引き起こされる痛みの症候群です。

「筋筋膜性」とは、筋肉とそれを包む筋膜の両方に問題があることを意味します。これらの組織が緊張したり、炎症を起こしたりすることで、持続的な痛みが生じるのです。

この病気の最大の特徴は、画像検査(CTやMRI)では異常が見つからないことが多いという点です。そのため「原因不明の痛み」として扱われることも少なくありません。

主な症状と患者さんの体験

MPPSの症状は人によって大きく異なりますが、以下のような特徴があります。

痛みの症状

- 下腹部の重苦しい痛みや圧迫感

- 会陰部の鈍痛やひりひり感

- 腰痛や仙骨部(せんこつぶ:腰の下の骨)の痛み

- 太ももや鼠径部(そけいぶ:足の付け根)への放散痛

- 恥骨上部の痛み

動作に関連した症状

- 長時間座っていると痛みが増す

- 立ち上がる時の骨盤周りの違和感

- 階段の昇降時の痛み

- 特定の姿勢で症状が悪化

- 運動後の痛みの増強

その他の症状

- 排尿時の不快感

- 排便時の痛み

- 性交時の痛み

- 睡眠の質の低下

- 慢性的な疲労感

これらの症状は、ストレスや疲労、天候の変化によって悪化することがよくあります。

筋肉の圧痛点(トリガーポイント)の重要性

MPPSの診断において最も重要なのが、筋肉内にある「圧痛点」または「トリガーポイント」の存在です。

トリガーポイントとは、筋肉内にできる小さなしこりのような部分で、押すと強い痛みを感じる場所です。このポイントを刺激すると、離れた場所にも痛みが広がる「関連痛」が起こることが特徴的です。

例えば、骨盤底筋群のトリガーポイントを押すと、下腹部や腰、太ももに痛みが響くことがあります。この現象は、MPPSの診断において重要な手がかりとなります。

他の病気との鑑別の重要性

MPPSは、慢性前立腺炎、間質性膀胱炎、過敏性腸症候群などと症状が似ているため、正確な診断が困難な場合があります。

特に泌尿器科的な症状がある場合は、まず感染症や腫瘍などの器質的疾患を除外することが重要です。その上で、筋肉や筋膜の問題を評価していく必要があります。

複数の医療機関を受診してもはっきりした診断がつかない場合は、MPPSの可能性を考慮することが大切です。

【MPPS発症の原因とメカニズム|なぜ筋肉に問題が起こるのか?】

現代社会に潜むリスク要因

MPPSの発症には、現代社会特有の生活習慣が大きく関与しています。

生活習慣の問題

長時間のデスクワークや座り仕事により、骨盤周りの筋肉が常に緊張状態となります。特に、前かがみの姿勢を長時間続けることで、骨盤底筋群に過度な負担がかかります。

また、運動不足により筋力が低下し、筋肉の柔軟性も失われていきます。すると、日常の動作でも筋肉に負担がかかりやすくなり、痛みが生じやすくなるのです。

精神的ストレスの影響

仕事や人間関係のストレスは、筋肉の緊張を高める大きな要因です。ストレスホルモンの分泌により、全身の筋肉が緊張状態となり、特に骨盤周りの深部筋肉に影響が現れやすくなります。

また、痛みそのものがストレスとなり、さらに筋肉の緊張を高めるという悪循環が生まれることもあります。

筋肉と筋膜の病態生理

MPPSでは、筋肉と筋膜に以下のような変化が起こります。

筋肉の変化

持続的な緊張により、筋肉内の血流が悪くなります。すると酸素や栄養素の供給が不足し、老廃物が蓄積されます。この状態が続くと、筋肉内に微小な炎症が起こり、痛みを引き起こす物質が放出されます。

さらに、筋肉の一部が硬く収縮した状態(筋スパズム)が持続し、トリガーポイントが形成されます。

筋膜の変化

筋膜は筋肉を包む薄い膜ですが、この膜にも緊張や癒着が生じることがあります。筋膜の異常は、筋肉の正常な動きを妨げ、痛みや機能障害を引き起こします。

近年の研究では、筋膜には多くの痛みセンサーが存在することがわかっており、筋膜の異常がMPPSの症状に大きく関与していると考えられています。

神経系の変化と痛みの慢性化

長期間の痛みにより、痛みを伝える神経系にも変化が生じます。

末梢神経の過敏化

筋肉や筋膜の異常により、局所の神経が過敏になります。通常なら痛みを感じないような軽い刺激でも、強い痛みとして感じるようになります。

中枢神経の感作

痛みの信号が繰り返し脳に送られることで、脊髄や脳の痛み処理システムに変化が起こります。これを「中枢性感作」といい、痛みがより強く、広範囲に感じられるようになります。

この状態になると、原因となった筋肉や筋膜の問題が改善しても、痛みが持続することがあります。

ホルモンバランスとの関係

女性の場合、月経周期やホルモンバランスの変化がMPPSの症状に影響することがあります。

エストロゲンなどの女性ホルモンは、筋肉や結合組織の柔軟性に影響を与えます。ホルモンレベルの変動により、筋肉の緊張度や痛みの感受性が変化することが知られています。

特に、更年期前後の女性では、ホルモンバランスの急激な変化により、MPPSの症状が悪化することがあります。

【効果的な治療法と日常生活での対策|症状改善への道筋】

包括的な治療アプローチ

MPPSの治療は、単一の方法では限界があります。筋肉、神経、心理的要因など、複数の側面から包括的にアプローチすることが重要です。

理学療法:治療の中心となる方法

専門の理学療法士による筋筋膜療法が、MPPSの最も効果的な治療法です。

具体的には、以下のような手技が行われます:

- トリガーポイント療法:痛みの原因となる筋肉内のしこりを直接治療

- 筋膜リリース:緊張した筋膜を緩める手技

- ストレッチ療法:筋肉の柔軟性を回復させる運動

- 骨盤底筋群の評価と治療

多くの患者さんで、数回の理学療法により症状の明らかな改善が認められます。

薬物療法:症状に応じた薬の選択

痛みや筋肉の緊張を和らげるため、以下のような薬物が使用されます:

- 筋弛緩薬:筋肉の緊張を和らげる薬

- 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs):痛みと炎症を抑える薬

- 神経障害性疼痛治療薬:慢性化した痛みに効果的な薬

- 抗うつ薬:痛みの伝達を抑制し、気分の改善も図る

薬物療法は症状の軽減には有効ですが、根本的な解決には理学療法との組み合わせが重要です。

日常生活での実践的対策

姿勢の改善と環境整備

デスクワークが多い方は、椅子の高さや机の位置を調整し、正しい姿勢を保てる環境を作りましょう。

1時間に一度は立ち上がり、軽いストレッチを行うことが重要です。特に、骨盤周りの筋肉を意識的に動かすようにしましょう。

座る際は、クッションを使って骨盤への負担を軽減することも効果的です。

効果的な運動療法

適度な運動は、筋肉の柔軟性を保ち、血流を改善するために不可欠です。

おすすめの運動:

- ウォーキング:骨盤周りの筋肉を自然に動かす

- 水泳・アクアビクス:水の浮力により関節への負担が少ない

- ヨガ・ピラティス:深部筋肉の強化と柔軟性向上

- 骨盤底筋群の体操:専門的な筋肉の訓練

ただし、痛みが強い時期は無理をせず、症状に応じて運動強度を調整することが大切です。

ストレス管理と生活習慣の見直し

慢性的なストレスは筋肉の緊張を高めるため、ストレス管理は治療の重要な要素です。

効果的なストレス管理法:

- 深呼吸やリラクセーション法の実践

- 十分な睡眠時間の確保

- 趣味や楽しい活動への参加

- カウンセリングや心理療法の活用

また、喫煙や過度の飲酒は血流を悪化させるため、控えることが推奨されます。

最新の治療選択肢

トリガーポイント注射

局所麻酔薬をトリガーポイントに直接注射する治療法です。即効性があり、頑固な痛みに対して効果的です。

低周波治療・電気刺激療法

筋肉の緊張を和らげ、血流を改善する効果があります。理学療法と組み合わせて使用されることが多い治療法です。

体外衝撃波療法

近年注目されている治療法で、衝撃波により組織の治癒を促進し、痛みを軽減します。従来の治療で効果が不十分な場合に検討されます。

治療の継続と予後

MPPSの治療は、多くの場合、数週間から数か月の期間を要します。症状の改善には個人差がありますが、適切な治療により多くの患者さんで症状の大幅な改善が期待できます。

重要なのは、症状が改善した後も、日常生活での注意点を継続することです。正しい姿勢の維持、定期的な運動、ストレス管理を続けることで、再発を防ぐことができます。

また、定期的に専門医や理学療法士のフォローアップを受けることで、症状の変化に応じた治療調整が可能になります。

【筋筋膜性骨盤痛症候群(MPPS)への新しいアプローチ】

チーム医療による革新的治療体制

近年、泌尿器科・婦人科領域において注目されているMPPSに対し、従来の医師単独による治療から、理学療法士や看護師と連携した新しいチーム医療体制が確立されつつあります。

MPPSは、画像検査や血液検査では異常が見つからないにもかかわらず、骨盤周りの違和感や排尿・排便に関連する不快症状が続く疾患群です。このような複雑な病態に対し、多職種連携によるアプローチが大きな成果を上げています。

専門理学療法士による高度な治療技術(東京日本橋骨盤底診療所での取り組みから抜粋)

骨盤底筋のリラクゼーションと筋膜リリース

専門的な訓練を受けた理学療法士による治療が、MPPS治療の中核を担っています。特に効果が認められている手技は以下の通りです:

1. 骨盤底筋のリラクゼーション

骨盤底筋群の過緊張を専門的な手技で和らげ、排尿・排便時の違和感や疼痛の軽減を図ります。従来の一般的な理学療法とは異なり、骨盤底筋群に特化した専門技術が用いられます。

2. 筋膜リリース(MFR)

トリガーポイントや筋膜の癒着部位に対し、精密な手技により筋膜の滑走性を回復させます。この技術により、痛みの根本原因となる筋膜の異常を直接的に改善できます。

3. 神経筋リプログラミング

異常な筋肉の動作パターンを正常化し、身体の動かし方や筋肉の使い方を再学習します。これにより、症状の改善だけでなく再発予防効果も期待できます。

これらの専門的治療により、痛みの数値評価(NRSスケール)や患者満足度(PGIスコア)において、多くの患者さんで顕著な改善が認められています。

多角的アプローチによる個別化医療

MPPSの症状は患者さんごとに大きく異なるため、症例ベースでの多角的治療の組み合わせが重要です。

包括的治療選択肢

- 日常生活習慣の見直し(姿勢改善、冷え対策、骨盤底への負荷軽減)

- セルフケア指導(専門的ストレッチ、呼吸法)

- 薬物療法(筋弛緩薬、鎮痛薬、漢方薬)

- 高強度磁気刺激装置(テスラ磁気)

- 体外衝撃波(ESWT)治療

- 筋膜内注射(ハイドロリリース)

- ボツリヌス療法(筋緊張の緩和)

体外衝撃波治療の新たな可能性

特に注目されているのが、体外衝撃波治療(ESWT)の導入です。この治療法は:

- 非侵襲・麻酔不要の外来治療

- 骨盤周りの筋緊張やトリガーポイントによる慢性痛を効果的に緩和

- 他の治療法との併用により相乗効果を発揮

週1回程度、15-20分の照射を4-6回継続することで、従来の治療で改善が困難だった症状にも効果が認められています。

看護師による専門的ケアの導入

経腟的筋膜リリースの革新

医師の診断・指導のもとで、専門トレーニングを受けた看護師が経腟的筋膜リリースを実施する取り組みも始まっています。

この新しいアプローチの利点:

- 患者さんにとって安心感のある継続的な施術が可能

- 女性医療の質の向上に寄与

- より頻繁で継続的な治療の提供が可能

初期の実施例では、多くの患者さんで痛みスコアの改善と患者満足度の向上が認められており、新たなチーム医療の可能性を示しています。

個別化医療の重要性

MPPSは、子宮筋腫、膀胱過活動、直腸肛門機能障害などと重複して存在する場合があります。そのため、患者さんの症状、希望、経済的背景に応じたオーダーメイド治療が不可欠です。

治療効果の評価には、客観的な指標(痛みスケール、機能評価)と主観的な指標(QOL、患者満足度)の両方を用いて、継続的なモニタリングを行います。

今後の展望と課題

MPPSに対する新しいアプローチは、多くの成果を上げていますが、同時に解決すべき課題も明確になっています:

技術の標準化

施術技術の標準化と品質管理システムの確立が急務です。多職種連携による治療の質を保つため、継続的な教育と技術評価が必要です。

患者さんの心理的配慮

特に経腟的処置に対する患者さんの心理的受容性への配慮が重要です。十分な説明と同意、安心できる環境づくりが治療成功の鍵となります。

エビデンスの蓄積

症例の継続的な蓄積と長期的な効果評価により、治療プロトコールの更なる改善を図る必要があります。

まとめ

筋筋膜性骨盤痛症候群(MPPS)に対する新しいアプローチは、従来の単一的な治療から、多職種連携による包括的な医療へと大きく発展しています。

専門理学療法士による高度な技術、体外衝撃波治療などの新しい治療選択肢、そして看護師による専門的ケアの導入により、これまで改善が困難だった症状にも希望の光が見えてきました。

「画像には何も映らないけれど、つらい」――そんな症状を抱える患者さんに対し、医師・理学療法士・看護師が連携して、確かな評価と根拠に基づく治療を提供する体制が整いつつあります。

MPPSは見逃されやすく、誤診や過剰治療を受けやすい疾患でもありますが、適切なチーム医療により、症状の大幅な改善と生活の質の向上が期待できます。

原因のはっきりしない骨盤周りの痛みに悩まされている場合は、一人で悩まず、MPPSに対応できる専門医療チームにご相談ください。新しい治療アプローチにより、必ず症状改善への道筋が見つかるでしょう。

【閉経関連尿路性器症候群とは?|更年期以降の尿漏れ・性交痛を改善する治療法】

閉経を迎えた女性の多くが、尿漏れや膀胱炎、性交痛などのトラブルに悩まされています。これらの症状は単なる「年齢のせい」ではありません。GSM(閉経関連尿路性器症候群)という医学的な病態が原因かもしれません。GSMとは「genitourinary syndrome of menopause」の略称です。日本語では閉経関連尿路性器症候群と呼ばれます。閉経によってエストロゲン(女性ホルモン)が減少することで、泌尿器や生殖器に様々な症状が現れる状態を指します。実は、閉経後の女性の約50%がGSMの症状を経験しているという報告があります。しかし、恥ずかしさから医療機関を受診しない方が多いのが現状です。一人で悩まず、まずは正しい知識を身につけていただければ幸いです。

GSM(閉経関連尿路性器症候群)の基本|エストロゲン減少が引き起こす体の変化

GSMは、閉経によってエストロゲンが急激に減少することで起こる症状群です。エストロゲンは女性の体にとって非常に重要なホルモンです。特に泌尿器と生殖器の健康維持に欠かせません。

エストロゲンが十分にある時期は、膣や尿道の粘膜が潤いを保ちます。厚みもあって弾力性に富んでいます。また、膀胱や骨盤底筋も適切な機能を維持しています。

しかし、閉経を迎えてエストロゲンが減少すると、これらの組織に大きな変化が起こります。膣壁は薄くなり、乾燥して弾力性を失います。尿道周辺の組織も同様に変化し、様々な泌尿器症状が現れるのです。

GSMという概念は比較的新しく、2014年に国際的な医学会で正式に定義されました。それまでは「萎縮性膣炎」や「老人性膣炎」などと呼ばれていました。しかし、これらの名称は症状の一部しか表現できていませんでした。

現在では、GSMという包括的な概念によって理解が進んでいます。閉経後女性の泌尿生殖器の問題を総合的に理解し、治療することが可能になっています。

重要なのは、GSMは病気ではなく、自然な体の変化であるということです。しかし、生活の質を著しく低下させる可能性があるため、適切な対処が必要なのです。

GSMの症状チェック|頻尿・尿漏れ・性交痛など具体的な症状を解説

GSMの症状は大きく3つのカテゴリーに分けられます。多くの女性が複数の症状を同時に経験することが特徴です。

生殖器の症状

膣の乾燥感や灼熱感が最も代表的な症状です。膣壁が薄くなることで、ちょっとした刺激でも痛みを感じやすくなります。

性交時の痛みや出血も頻繁に見られます。パートナーシップに大きな影響を与えることがあります。外陰部のかゆみや刺激感も多くの方が訴える症状です。

下着のこすれや、普段使っているボディソープでも刺激を感じることがあります。おりものの変化や臭いの変化を感じる方もいらっしゃいます。

泌尿器の症状

頻尿は最も多い泌尿器症状の一つです。日中8回以上、夜間2回以上の排尿がある場合は頻尿と考えられます。尿意を感じてからトイレまで我慢できない切迫性尿失禁も特徴的です。

膀胱炎のような症状を繰り返す方も多くいらっしゃいます。排尿時の痛みや残尿感があっても、実際には細菌感染がない場合があります。これは膀胱や尿道の粘膜が敏感になっているためです。

尿漏れも深刻な問題です。咳やくしゃみ、重いものを持った時に尿が漏れる腹圧性尿失禁が代表的です。急に尿意を感じて間に合わない切迫性尿失禁も見られます。

性機能への影響

性交痛は多くの女性が経験する症状です。膣の潤滑不足と弾力性の低下により、性交時に痛みや不快感を感じます。

これにより性行為への興味や満足度が低下します。パートナーとの関係にも影響することがあります。性的興奮の減退や、オーガズムに達しにくくなることも報告されています。

これらは身体的な変化だけでなく、心理的な要因も複雑に絡み合っています。症状を一人で抱え込まず、医療機関で相談することが大切です。

GSMの治療法と対策|保湿ケアからレーザー治療まで段階的アプローチ】

GSMの治療は、症状の程度や患者さんの希望に応じて様々な選択肢があります。軽度の症状から重度の症状まで、段階的にアプローチすることが重要です。

生活習慣の改善と保湿ケア

軽度の症状では、まず生活習慣の見直しから始めます。十分な水分摂取と規則正しい排尿習慣は基本中の基本です。膀胱に尿を溜めすぎないよう、2~3時間おきの排尿を心がけましょう。

デリケートゾーンの保湿も重要です。市販の膣用保湿剤や潤滑剤を使用することで、乾燥感や性交痛を軽減できます。香料や化学物質が含まれていない、pH値が適切な製品を選ぶことが大切です。

骨盤底筋体操も効果的です。骨盤底筋を意識的に鍛えることで、尿漏れの改善や性機能の向上が期待できます。正しい方法を理学療法士から学ぶことをお勧めします。

ホルモン補充療法

中等度から重度の症状には、ホルモン補充療法が有効です。局所的なエストロゲン治療(膣錠、クリーム、リング)があります。全身への影響を最小限に抑えながら、局所の症状を改善できます。

全身のホルモン補充療法も選択肢の一つです。ただし、乳がんや血栓症のリスクがある方には慎重な検討が必要です。医師と十分に相談し、定期的な検査を受けながら治療を進めることが重要です。

最近では、オスペミフェンという新しい薬剤も使用可能になりました。選択的エストロゲン受容体調節剤(SERM)と呼ばれる薬です。膣や尿道には良い効果を示しながら、乳房や子宮内膜への影響を最小限に抑えます。

レーザー治療などの新しい選択肢

現在世界的に注目を浴びているのが、膣レーザー治療です。レーザー照射の熱エネルギーによって膣粘膜のコラーゲン産生を促進します。膣壁の厚みと弾力性を回復させる治療法です。

この治療は外来で行うことができ、麻酔も不要です。月1回、計3回の治療で効果を実感する方が多くいます。性交痛や膣の乾燥感の改善が期待できます。

血流を改善するために漢方薬を内服することも有効な選択肢の一つです。当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)や加味逍遙散(かみしょうようさん)などがあります。血行を促進し、泌尿生殖器の機能改善に役立つとされています。

ただし、レーザー治療は保険適用外の治療であり、費用面での検討が必要です。すべての症状に効果があるわけではないため、医師との十分な相談が必要です。

心理的サポートの重要性

GSMの治療では、身体的な治療だけでなく、心理的なサポートも重要です。症状によって自信を失ったり、パートナーとの関係に悩んだりする方も多くいらっしゃいます。

カウンセリングやパートナーとのコミュニケーション改善が大切です。治療効果をより高めることができます。必要に応じて、心理療法士や性機能専門カウンセラーとの連携も検討します。

症状について話しづらいと感じる方も多いと思います。しかし、医療従事者は日常的にこのような相談を受けています。安心して相談していただければと思います。

まとめ

GSM(閉経関連尿路性器症候群)は、閉経後女性の多くが経験する自然な身体の変化です。しかし、適切な治療により症状の改善が十分に期待できます。

「年齢のせいだから仕方ない」と諦める必要はありません。まずは泌尿器科や婦人科を受診してください。症状に応じた最適な治療法を医師と一緒に見つけることができます。

保湿ケアや生活習慣の改善から始め、必要に応じてホルモン療法やレーザー治療も検討できます。段階的なアプローチにより、より快適な生活を送ることが可能です。

一人で悩まず、専門医に相談することが症状改善への第一歩です。あなたの生活の質を向上させるために、私たち医療従事者がしっかりとサポートいたします。

恥ずかしさを感じる必要はありません。多くの女性が同じような悩みを抱えています。適切な治療により、充実した毎日を取り戻すことができるのです。