「くしゃみをしたとき」「重い荷物を持ったとき」「階段を駆け上がったとき」など、お腹に力が入る動作で尿が漏れてしまう経験はありませんか?これは「腹圧性尿失禁」と呼ばれる症状で、特に女性に多く見られる泌尿器疾患の一つです。

腹圧性尿失禁は、決して恥ずかしいことではありません。適切な理解と最新の治療により、症状の改善や予防が期待できます。泌尿器科専門医として、患者さん一人一人に最適な治療をご提案することが重要です。

近年、治療法は多様化しており、従来のメッシュ(人工テープ)手術以外にも様々な選択肢が増えています。腹圧性尿失禁と密接に関連する骨盤臓器脱(特に膀胱瘤についての詳細)を含めて、薬物療法、骨盤底リハビリテーション、レーザー治療、磁気治療などの保存的治療法と外科手術について詳しく解説いたします。

【腹圧性尿失禁と骨盤臓器脱の症状・特徴|女性に多い骨盤底機能障害を理解する】

腹圧性尿失禁とは何か?

腹圧性尿失禁とは、お腹の中の圧力(腹圧)が高まったときに、意図せずに尿が漏れてしまう状態のことです。「腹圧」とは、お腹の中にかかる圧力のことで、咳やくしゃみ、笑ったり運動したりするときに自然に高くなります。

健康な状態では、膀胱(ぼうこう)の出口にある尿道括約筋(にょうどうかつやくきん)という筋肉が、尿の通り道をしっかりと締めて尿漏れを防いでいます。しかし、この筋肉が弱くなったり、尿道や膀胱を支える骨盤底筋群(こつばんていきんぐん)という筋肉が緩んだりすると、腹圧がかかったときに尿道をしっかり閉じることができなくなってしまいます。

骨盤臓器脱との密接な関係

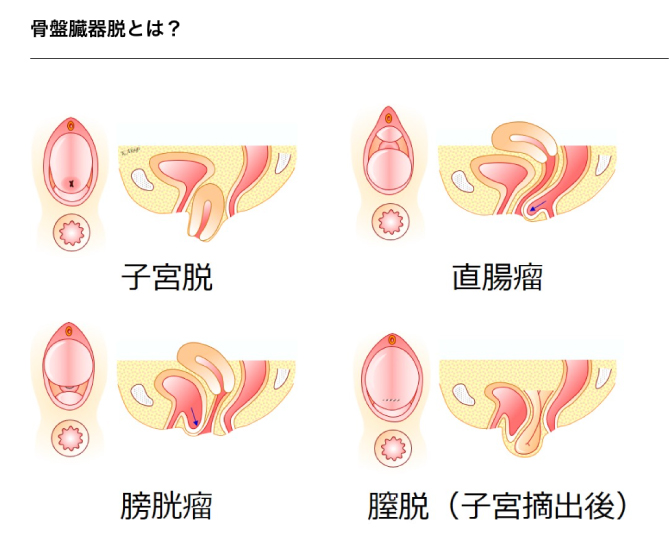

重要なのは、腹圧性尿失禁は「骨盤臓器脱(こつばんぞうきだつ)」と密接な関係があることです。 骨盤臓器脱とは、膀胱や子宮、直腸などの骨盤内の臓器が、本来あるべき位置から下がってしまう状態のことです。

骨盤底筋群が弱くなることで起こるため、腹圧性尿失禁と同じ原因を持ち、しばしば同時に発症します。実際に、腹圧性尿失禁の患者さんの多くは、同時に骨盤臓器脱の症状も経験しています。そして最近の調査では、一つの臓器だけが下垂してくることは稀で、多くは幾つかの臓器が下垂してきます。以前は骨盤臓器脱と言えば子宮脱と考えられていましたが、もっとも下垂する臓器として多いのは子宮ではなく、膀胱であることが分かってきました。また年齢による違いもあり、40-50歳では子宮脱(子宮頸部の下垂)が多く、70歳以上では膀胱瘤が多くなります。

典型的な症状

腹圧性尿失禁の症状は、日常生活のさまざまな場面で現れます。咳やくしゃみをしたとき、大笑いしたとき、重い物を持ち上げたとき、階段の上り下りや走ったとき、立ち上がったり座ったりする動作のとき、スポーツをしているときなどが代表的です。

骨盤臓器脱の関連症状として、膣から何かが出てくるような覚(下垂感)、座ったときに膣に何かが挟まるような違和感、長時間立っていると下腹部や腰が重く感じる、排便時にいきみが必要になるなどがあります。

これらの症状は、膀胱、子宮、直腸などが正常な位置から下がることで起こります。特に膀胱が下がる「膀胱瘤(ぼうこうりゅう)」は腹圧性尿失禁と非常に密接な関係があり、多くの場合同時に存在します。

症状の特徴と進行

この病気には、いくつかの特徴的なポイントがあります。まず、尿意(尿をしたいという感覚)を感じる前に尿が漏れることです。通常の排尿とは異なり、「トイレに行きたい」と思う前に、突然尿が出てしまいます。

また、夜間に寝ているときには症状が現れにくいという特徴もあります。これは、横になっているときは腹圧がかかりにくく、また睡眠中は体の動きが少ないためです。

症状は徐々に進行することが多く、最初は「たまに」だった尿漏れが、次第に頻繁になったり、より軽い動作でも起こるようになったりします。症状の程度は人それぞれで、軽度の場合は激しい運動や重労働のときだけ、中等度になると日常的な動作でも、重度では歩いたり軽く体を動かしたりするだけでも尿漏れが起こることがあります。

【腹圧性尿失禁と骨盤臓器脱の原因|なぜ女性に多いのか?】

女性特有の解剖学的要因

腹圧性尿失禁と骨盤臓器脱は圧倒的に女性に多く見られます。これには女性特有の体の構造と生活経験が大きく関係しています。

まず、女性の尿道は男性に比べて短く(約4センチ)、まっすぐな構造になっています。男性の尿道は約20センチと長く、S字状に曲がっているため、物理的に尿が漏れにくい構造になっているのです。

また、女性の骨盤は出産に適するよう幅広く作られており、骨盤底筋群への負担が大きくなりやすい構造となっています。

妊娠・出産の影響

妊娠・出産は、腹圧性尿失禁と骨盤臓器脱の最も大きな原因の一つです。妊娠中は重くなった子宮が膀胱や骨盤底筋群を圧迫し続けます。出産時には、赤ちゃんが産道を通る際に骨盤底筋群が大きく引き延ばされ、時には筋肉や神経が傷つくことがあります。

この妊娠・出産による骨盤底筋群の損傷は、腹圧性尿失禁と骨盤臓器脱の両方の原因となります。 実際に、出産経験のある女性では、これらの症状が同時に現れることが非常に多く見られます。

特に、お産に時間がかかった場合や、赤ちゃんが大きかった場合、吸引分娩や鉗子分娩(かんしぶんべん)を行った場合などは、骨盤底筋群へのダメージが大きくなりやすく、将来的に骨盤臓器脱と腹圧性尿失禁の両方を発症するリスクが高まります。

加齢とホルモンの変化

年齢を重ねることも、これらの症状の大きな原因となります。加齢により筋肉は徐々に衰え、骨盤底筋群も例外ではありません。また、尿道括約筋の収縮力も低下していきます。

女性の場合、閉経後に女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が減少することも影響します。エストロゲンは筋肉や粘膜の弾力性を保つ働きがあるため、その減少により尿道周辺の組織が薄くなったり、弾力性が失われたりします。

その他の危険因子

肥満も腹圧性尿失禁と骨盤臓器脱のリスクを高めます。体重が増えることで常に腹圧が高い状態が続き、骨盤底筋群への負担が大きくなります。また、便秘が続くことで腹圧をかける機会が増えたり、慢性的な咳が続く病気なども原因となることがあります。

骨盤臓器脱との相互関係

腹圧性尿失禁と骨盤臓器脱は、互いに影響し合う関係にあります。骨盤臓器脱により膀胱の位置が変わると、尿道への圧迫が不十分になり、腹圧性尿失禁が悪化することがあります。逆に、腹圧性尿失禁があることで骨盤底筋群の機能低下が示唆され、将来的な骨盤臓器脱のリスクが高まります。

重要なことは、これらは同じ骨盤底筋群の機能不全によって起こる「骨盤底機能障害」の一部として捉えるべきだということです。 骨盤底の筋肉、靱帯、粘膜などが問題となっており、骨盤底リハビリテーション、レーザー治療、磁気治療器、手術などで治療が可能です。そのため、治療においても両方の症状を総合的に評価し、包括的なアプローチが必要になります。

【治療法の選択肢と変遷|メッシュ手術の現状と様々な治療法】

治療法の変遷について

腹圧性尿失禁の治療は、軽症から中等症では骨盤底リハビリテーション、重症例では手術療法が基本的な治療方針でした。骨盤底臓器脱として頻度が高い膀胱瘤を伴う場合、メッシュを用いた手術が広く行われてきました。経膣メッシュ手術とは、合成素材でできたメッシュ(ポリプロピレンやポリテトラフルオロエチレン)を膣に切り込みを入れて体内に挿入して骨盤内の仙棘靱帯に固定する手術です。しかしながら膣メッシュ用のポリプロピレンは副作用が顕著なため現在米国は販売されていません。そのため現在の医師の動向として、経膣メッシュから腹腔鏡でメッシュを用いる方法(腹腔鏡メッシュと呼ばれています)に流れが傾いています。メッシュの挿入方法を変えれば安全と言えることはできず、この技術の評価については現在長期経過観察中といえます。そしてこのポリプロピレンメッシュの場合は、副作用が出現した後でメッシュを摘出することが必要ですが、その手術は困難があり周囲の組織を切除することになります。メッシュの摘出は難易度が非常に高く、「髪についたチューインガムを取り去る」と表現されています。

近年、メッシュ手術については合併症への懸念から、世界的に使用頻度が減少しつつあります。 アメリカやヨーロッパでは、メッシュ手術に関する安全性の議論が活発化し、使用制限や慎重な適応の検討が行われています。日本でも同様の傾向があり、他の治療選択肢への関心が高まっています。身体に人工物を入れるのは、最後の手段とすべきです。

英国では2018年から、メッシュの使用が厳しく制限されています。そのため、代わりの治療法として「尿道周囲注入療法」という方法が多く使われるようになりました。これは尿道の周りに薬剤を注射して、尿漏れを改善する治療法です(日本では未承認)。メッシュを使った手術に比べて体への負担が少なく、日帰りでできることが多いため、高齢の方や手術が難しい患者さんにも適しています。実際に、メッシュの制限が始まってから、この注射による治療を受ける患者さんが増えているという報告があります。

このような背景から、メッシュを使用しない非メッシュ手術が台頭してきています。非メッシュ手術は、患者さん自身の組織を用いて尿道や膀胱を支える手術法で、異物を体内に残さないため、メッシュ関連の合併症のリスクを避けることができます。

「メッシュ手術を受ける前に知っておいていただきたいこと」

メッシュを使った手術を否定はいたしません。ただし、手術を受けるかどうかは、症状や体の状態をよく確認したうえで慎重に判断することが大切です。

また、手術の前には、担当医から、手術の効果やリスク、手術後に合併症が起きた場合の対応について、しっかりと説明を受け、理解したうえで同意することが必要です。

万が一、手術後に合併症が起きてメッシュを取り除く必要がある場合、尿道のまわりの組織は血流が少なく弱いため、取り除いたあとに組織を再建あるいは再生させることは容易なことではありません。そのため、手術前に「万一のときにメッシュを取り除く手術ができるかどうか」を、必ず担当医に確認しておくことが大切です。

レーザー治療

現在世界的に注目されている治療法が、膣よりエネルギーデバイスを挿入して膀胱瘤を修復できないかという医療技術です(近日中に導入予定)。特殊なレーザーを用いて膣粘膜の再生を促進し、膣や尿道周辺の組織の弾力性を向上させる治療法です。膣の厚みや尿道粘膜の厚みを改善することで尿漏れや骨盤臓器脱を治療します。ホルモン減少による組織の変化に対して効果が期待でき、閉経後の女性に適用されています。後述する「閉経関連尿路性器症候群」の症状に対して、膣粘膜再生と外陰部皮膚再生に効果的です。ただし維持療法として2~3年ごと繰り返すことが必要です。

薬物療法:女性ホルモン補充療法

現在、重要な治療選択肢の一つが薬物療法です。 腹圧性尿失禁に対しては、尿道括約筋の収縮力を高めるエストロゲンを投与することがあります。特に閉経後の女性には女性ホルモンであるエストリオール製剤(女性ホルモン薬)の膣内投与が有効な選択肢です。

代表的なホーリン膣錠は、エストリオール0.5mgを含有する膣錠で、膣や尿道周辺の粘膜を厚くし、弾力性を回復させることで症状の改善を図ります。全身への影響が少なく、安全性の高い治療法として注目されています。

使用方法は比較的簡単で、1日1回、就寝前に膣内に挿入します。多くの患者さんで2-4週間程度で効果が現れ始めます。副作用も少なく、長期間の使用も可能です。ホルモン補充療法の全身投与と比較して、局所投与のため全身への影響が限定的な点も利点です。

骨盤底リハビリテーション(中心的治療法)

現在の保存的治療の中心となるのが、骨盤底リハビリテーションです。これは専門的な知識を持った理学療法士や医師の指導のもと、弱くなった骨盤底筋群を効果的に鍛える治療法です。

特に重要なのは、この骨盤底リハビリテーションが腹圧性尿失禁だけでなく、骨盤臓器脱の予防や改善にも効果があることです。 従来の自己流の体操とは異なり、個人の症状に合わせたオーダーメイドの訓練プログラムを作成し、正しい筋肉の使い方を習得していきます。

その他の治療選択肢

メッシュ手術の使用頻度減少に伴い、様々な治療選択肢が注目されています。

スターフォーマは、高強度電磁場を用いて骨盤底筋群を刺激し、筋肉の収縮を促進する治療機器です。衣服を着たまま座るだけで治療ができ、1回の治療は約30分程度です。痛みもなく、多くの患者さんに受け入れられています。

子宮脱を伴う場合は、ペッサリー療法があります。シリコン製の医療器具を膣内に挿入し、物理的に臓器を支える治療法です。手術を避けたい方や、手術のリスクが高い方に適しています。定期的な交換とメンテナンスが必要ですが、即効性があり安全性の高い治療法です。しかしながら、腹圧性尿失禁と切迫性尿失禁が増悪することが経験上知られています。医療機器下着は、特殊な設計により骨盤底を外側から支える下着型の医療機器です。日常生活の中で自然に症状を軽減でき、他の治療と併用することも可能です。

【骨盤臓器脱、特に重度の子宮脱を伴う場合の外科手術】

重度の子宮脱や複数の骨盤臓器脱を伴う場合、保存的治療では十分な効果が得られないことがあります。このような症状が日常生活に大きな支障をきたす場合には、外科手術による治療が検討されます。現在、患者さんの年齢やライフスタイル、症状の程度に応じて、以下の3つの主要な手術法が選択肢として挙げられます。

1. 膣式腟断端仙棘靱帯固定術 + 膀胱瘤形成目的の前腟壁形成術

非メッシュ手術の代表的な治療法

この手術は、患者さん自身の組織のみを使用する非メッシュ手術で、人工物を体内に残さない安全性の高い治療法です。子宮摘出後に、膣の上部(腟断端)を骨盤内の仙棘靱帯という強固な靱帯に縫い付けて固定し、同時に膀胱瘤の修復を行います。

手術の特徴:

- 人工材料を使用しないため、メッシュ関連の合併症リスクがない

- 膣からのアプローチで行うため、お腹を大きく切開する必要がない

- 膀胱瘤と子宮脱を同時に治療できる

- 手術時間は約2-3時間程度

適応:

- 重度の子宮脱を伴う患者さん

- 膀胱瘤も同時に存在する場合

- メッシュ手術を避けたい患者さん

- 比較的高齢の患者さんにも適用可能

2. マンチェスター手術

性機能を重視する40-50歳台の女性に適した選択肢

マンチェスター手術は、子宮を温存しながら子宮脱を修復する非メッシュ手術です。子宮頸部を短縮し、子宮を支える靱帯を補強することで、子宮の位置を正常に戻します。

手術の特徴:

- 子宮を温存するため、女性としての身体的完全性が保たれる

- 性交渉に対する心理的な影響が少ない

- 非メッシュ手術のため安全性が高い

- 将来的に妊娠を希望する場合にも対応可能(ただし十分な検討が必要)

適応条件:

- 40-50歳台で性交渉を重視する女性

- 子宮脱が主な症状である場合

- 膀胱瘤や直腸瘤の合併が軽度または無い場合

注意点:

- 膀胱瘤や直腸瘤を合併する場合は不向きです。これらの合併症がある場合、マンチェスター手術では十分な治療効果が期待できないため、他の手術法を検討する必要があります。

- 術後も定期的な経過観察が重要です

3. ロボット支援下腹腔鏡下仙骨膣固定術

最新技術を活用したメッシュ手術

この手術は、ロボット技術を使用した腹腔鏡下手術で、膣をメッシュを用いて仙骨に固定する治療法です。従来の開腹手術や経膣メッシュ手術と比較して、より精密で低侵襲な手術が可能です。

手術の特徴:

- ロボット技術により、従来よりも精密で安全な手術が可能

- 腹腔鏡下手術のため創が小さく、回復が早い

- 膣の長さや角度を自然に近い状態で修復可能

- 性機能への影響が比較的少ない

適応:

- 重度の骨盤臓器脱で他の方法では効果が期待できない場合

- 性交渉を重視する比較的若い患者さん

- 十分な手術耐性がある患者さん

重要な注意点:

- メッシュ手術であることを十分に理解する必要があります

- 従来の経膣メッシュ手術と比較してリスクは低減されていますが、メッシュ関連の合併症の可能性は完全には排除できません

- 手術前に、メッシュのリスクと利益について十分な説明を受け、理解したうえで同意することが必要です

- 万が一の合併症発生時の対応についても、事前に確認しておくことが重要です

【手術選択における重要なポイント】

年齢と生活スタイルに応じた選択

- 40-50歳台で性機能を重視する方:マンチェスター手術(合併症がない場合)

- 高齢で安全性を最優先する方:膣式膣断端仙棘靱帯固定術

- 重度の症状で他の治療法では効果が期待できない場合:ロボット支援下腹腔鏡下仙骨膣固定術

非メッシュ手術の優先検討 現在の医学的な傾向として、可能な限り非メッシュ手術(膣式腟断端仙棘靱帯固定術、マンチェスター手術)を最初に検討し、これらの方法で十分な効果が期待できない場合に限り、メッシュ手術を選択肢として考慮します。

術前の十分な検討 どの手術法を選択する場合も、患者さんの症状の程度、合併症の有無、年齢、ライフスタイル、手術に対する希望などを総合的に評価し、担当医と十分に相談したうえで決定することが重要です。特にメッシュ手術を検討する場合は、リスクと利益について詳細な説明を受け、十分に理解したうえで判断してください。

個別化された治療アプローチ

患者さんの症状の程度、年齢、ライフスタイル、基礎疾患などを総合的に評価し、最適な治療方針を決定することが重要です。軽症から中等症の場合は薬物療法や骨盤底リハビリテーションを中心とし、必要に応じて他の代替療法を組み合わせます。

重症の場合は、保存的治療を十分に試した後、手術療法を検討することもあります。手術選択肢には従来のメッシュ手術も含まれますが、近年の傾向を踏まえ、患者さんと十分に相談した上で治療方針を決定します。重要なのは、骨盤臓器脱が同時に存在する場合、包括的な治療アプローチが必要だということです。

治療の継続性とフォローアップ

これらの治療は一度受ければ終わりではなく、継続的なケアが重要です。特にホーリン膣錠などの薬物療法は、定期的な効果判定と副作用のチェックが必要です。定期的な経過観察により、症状の変化に応じて治療方針を調整していきます。

また、日常生活での予防策や体重管理、便秘の改善なども合わせて指導することで、より良い治療効果が期待できます。

【まとめ】

腹圧性尿失禁と骨盤臓器脱は、多くの女性が経験する症状ですが、適切な治療により大幅な改善が期待できる疾患です。特に重要なのは、これらを個別の疾患ではなく、骨盤底機能障害として総合的に捉えることです。

従来のメッシュ手術の使用頻度は減少していますが、様々な治療選択肢により、患者さん一人一人に適した治療を提供することが可能になっています。症状に気づいたら一人で悩まず、恥ずかしがらずに専門医にご相談ください。

女性泌尿器科を専門とする医師による最新の知識と技術に基づいた診療により、患者さんのプライバシーに十分配慮し、安心して治療を受けていただける環境で診療を行うことが重要です。早期の診断と適切な治療により、快適な生活を取り戻すことができます。